副代表の語り第12弾!-動画撮影についてつぶやいてみました!-

こんにちは!ファースト訪問看護ステーション灘の髙橋優太です。今回は「看護師のキャリアパス」シリーズ第4弾として、但馬救命救急センターへの出向経験についてお伝えします。

前回のブログでは、初めての転職体験と県立尼崎病院での経験についてお話しました。県立尼崎病院で小児循環器・心臓血管外科混合のICUに配属となり、新たな環境での挑戦を始めたところで、突然の出向話が舞い込んできたところまでお伝えしました。

当時、但馬救命救急センターは兵庫県北部の救急医療の要として、ドクターヘリ運用の先進地として全国的に注目されていました。医療ドラマ「コウノドリ」のモデルとなった場所としても知られており、地域医療の最前線として機能していました。

兵庫県豊岡市に位置するこのセンターは、広大な但馬地域をカバーする唯一の三次救急医療機関。都市部から離れた地域での救急医療がいかに重要か、そしてドクターヘリがどれほど命を救う可能性を高めるかを実感できる場所でした。

結婚式の翌日から始まった単身赴任生活は、プライベートと仕事の両面で大きな変化をもたらしました。

【環境の変化と適応】

都会での生活とは全く異なる環境での日々は、最初こそ戸惑いの連続でしたが、次第に但馬の自然や文化、そして何より人々の温かさに触れ、新たな発見の日々となりました。

但馬救命救急センターでの業務は、それまでの病院勤務とは全く異なる経験の連続でした。

【救急現場での学び】

特筆すべきは、幅広い症例を経験できた点です。脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、心筋梗塞、心不全、重度の呼吸器疾患、複雑な外傷、熱傷など、重症から軽症まで様々な救急疾患に対応する機会がありました。地域の三次救急医療機関として、あらゆる救急患者を受け入れる体制だったため、都市部の専門的な病院では得られない「幅広い経験」を積むことができたのです。

また、救急室での緊急手術(ダメージコントロールサージェリー)にも立ち会う機会があり、外傷外科の基本も学ぶことができました。このような緊急手術は、患者さんの全身状態が悪い中で「とりあえず命を救う」ための重要な処置であり、救急看護においても重要なスキルを習得できました。限られた医療資源の中でも、チームワークと迅速な判断でいかに救命率を高めるか、その実践的なアプローチを学べたことは、その後のキャリアにも大きく影響しています。

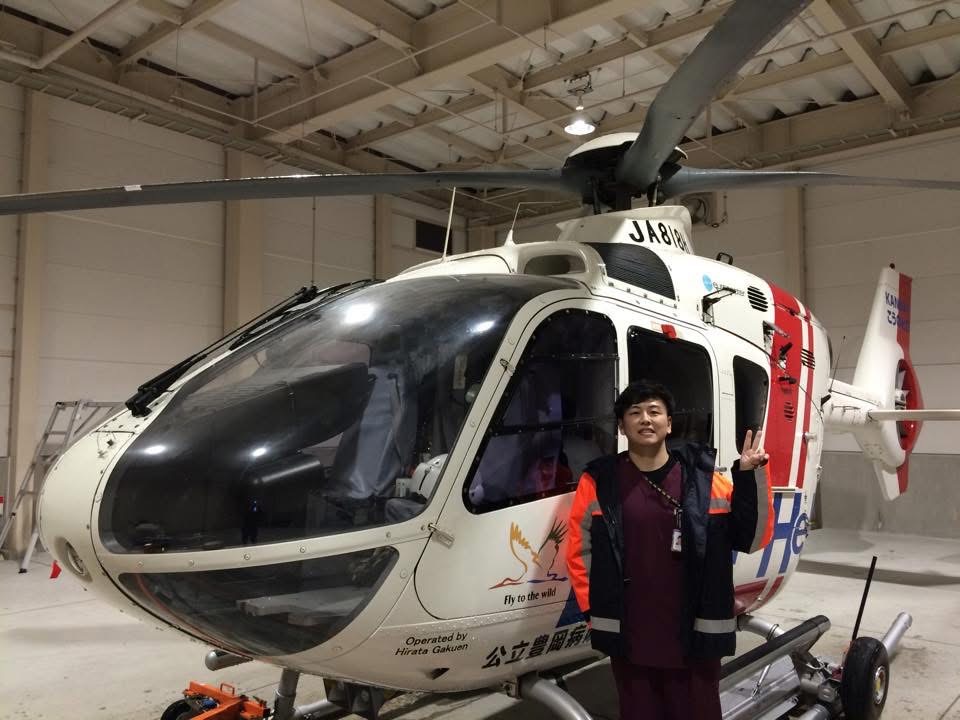

但馬救命救急センターの特色は、ドクターヘリによる救急医療の提供にありました。私自身はヘリに同乗することはありませんでしたが、ヘリが出動する際の院内での準備や帰還後の患者受け入れなど、チーム全体としての「時間との戦い」を肌で感じる経験は、病院内での通常業務では決して得られないものでした。

この経験を通じて特に強く感じたのは、過疎化が進む地域におけるドクターヘリの絶大な効果です。但馬地域は広大な面積に集落が点在し、高齢化率も高い地域。救急車だけでは「救命の黄金時間」内に病院に到着できないケースも少なくありません。そこでドクターヘリが果たす役割は計り知れません。

ドクターヘリの最大の強みは、プレホスピタル(病院前)での医療処置が可能になる点です。医師と看護師が現場に直接向かうことで、従来なら病院到着後にしか始められなかった専門的な救命処置を、事故現場や自宅など、その場ですぐに開始できます。脳卒中や心筋梗塞、重症外傷など、一刻を争う疾患では、このプレホスピタルでの早期介入が予後を大きく左右します。

また、但馬救命救急センターでは、ドクターヘリと病院間の連携が非常にスムーズだったことも印象的でした。現場の医師から病院への事前情報連絡が詳細に行われるため、患者到着時には必要な検査や処置の準備が整っています。これにより「病院到着から治療開始までの時間」が劇的に短縮され、救命率の向上につながっていました。

都市部では当たり前の「医療アクセス」が、地方ではいかに貴重で困難かを目の当たりにし、地域医療における救急体制の重要性と、限られた医療資源を最大限に活用する工夫について深く学ぶことができました。

但馬での経験で価値があったのは、病院内での多職種連携を通じた「チーム医療」の実践です。

【チーム医療の実践】

病院内での各部門のスムーズな連携がなければ、救急医療は成り立ちません。特に限られた医療資源の中で最大限の医療を提供するには、チーム全体の調和が不可欠でした。このチームワークの大切さは、その後のキャリアでも常に意識するようになった重要な学びです。

また、単身赴任といっても、新婚だったこともあり、毎週末は家族との時間を大切にしていました。金曜日に仕事が終わると、2時間半かけて車で神戸に帰り、月曜の朝にまた但馬へ戻るという生活パターン。この往復の道のりは大変でしたが、家族との時間を確保するための必要な努力でした。

休日には神戸で妻と過ごす時間が心の支えになっており、仕事とプライベートのバランスを取るための工夫を学んだ時期でもありました。遠距離による「オンとオフの切り替え」が、意外にも仕事の集中力を高めるきっかけにもなっていたように思います。

半年間の出向を終え、県立尼崎総合医療センターに戻った時には、自分自身の中で確実に変化が生まれていました。

【得られた成長】

この経験が、後のER型救命センターの立ち上げや、さらには訪問看護ステーション設立への挑戦につながっていくのです。振り返れば、あの決断が今の自分のキャリアの礎となっていることは間違いありません。

多くの看護師は一つの職場に長く留まる傾向がありますが、私の経験から言えることは、環境の変化がもたらす成長の大きさです。

【キャリアアップのポイント】

特に若い看護師の皆さんには、ぜひ様々な環境にチャレンジすることをお勧めします。一つの場所での「できる」は、別の場所では「できない」かもしれません。その謙虚さと挑戦する勇気が、真の成長につながるのだと思います。

次回は、但馬での経験を活かし、県立尼崎総合医療センターで取り組んだ「ER型救命センターの立ち上げ」についてお話します。ゼロからの組織づくり、チームビルディング、そして地域救急医療の拠点を作り上げる過程での学びをお伝えしたいと思います。

看護師のキャリアパスや救急医療に興味のある方、ぜひ次回もお楽しみに!

執筆:株式会社first 代表取締役 看護師 髙橋優太